A Fundação Perseu Abramo em parceria com a editora Expressão Popular publicaram recentemente a biografia de Lula escrita pelo historiador norte-americano John French: Lula e a política da astúcia: de metalúrgico à presidência do Brasil. O livro pode ser baixado gratuitamente no site da fundação e se destaca pelo foco no desenvolvimento das lutas operárias para entender a trajetória política de Lula, cuja liderança aparece como um resultado da insurgência massiva da classe trabalhadora. Reproduzimos abaixo a primeira metade do capítulo 15.

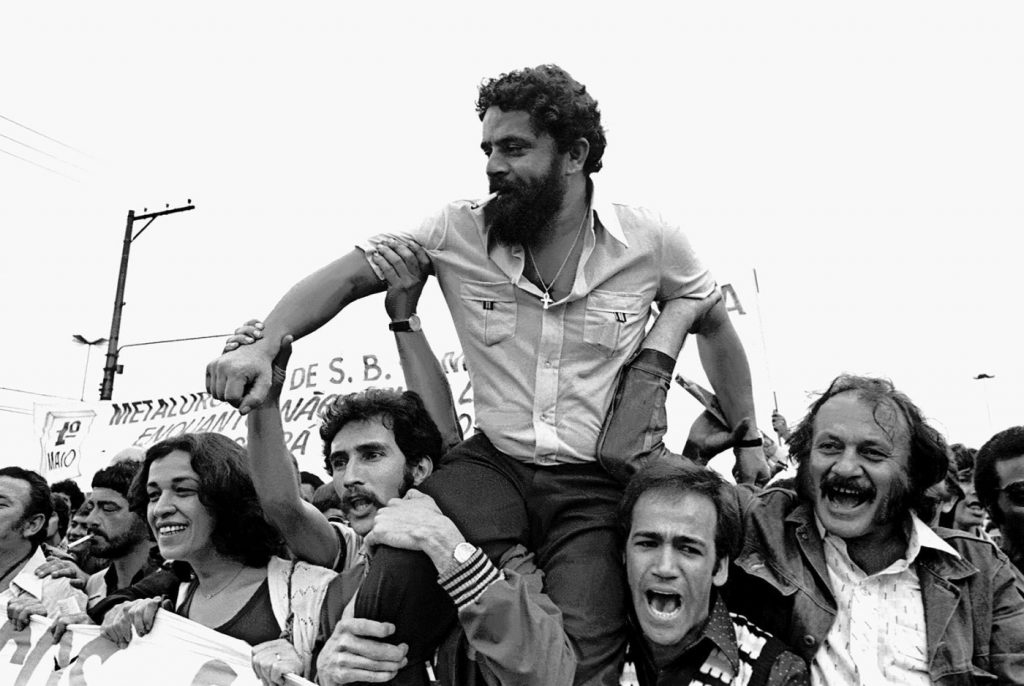

Lula adquiriu um carisma notavelmente duradouro durante as batalhas titânicas de 1978-1980. Sob sua liderança, os peões do ABC alcançaram uma “força mobilizadora” e uma “politização do cotidiano das classes subalternas” sem precedentes. Para a surpresa de todos, incluindo deles mesmos, os trabalhadores tinham decidido “o rumo de suas próprias vidas” na Vila Euclides por meio de um movimento massivo que buscava universalizar suas demandas coletivas e individuais enquanto classe social e como cidadãos dignos e portadores de direitos. Depois desse acontecimento importante, a liderança dessa classe trabalhadora emergente – simbolizada por Lula – lutaria por uma reformulação do sistema político, fora do ar desde 1964. Como Lula tinha muito bem previsto na partida de futebol durante a qual a ideia para as manifestações na Vila Euclides tinha nascido em 1979, o país ia ser transformado “de cima a baixo”.

As dezenas de milhares de trabalhadores que se reuniram na Vila Euclides destacam a conexão direta entre as greves do ABC e a insurgência social mais ampla contra a supremacia militar. O estádio só estava disponível para o sindicato porque São Bernardo era governado por um prefeito do MDB, o advogado Tito Costa, cuja eleição em 1976 foi fruto de um esforço de longa data por parte dos dirigentes do sindicato. Costa ajudou a desarmar momentos perigosamente explosivos de confronto durante as greves. Quando o governo federal proibiu os grevistas de usarem o estádio em 1979, o prefeito não só os autorizou a usar a praça em frente aos escritórios do governo municipal, mas também trabalhou corajosamente, junto com o sindicato, tanto no apoio à greve quanto no momento em que Lula estava preso e sua mãe faleceu. Apesar de tais laços, aqueles que entraram na greve em 1979 não estavam lutando inicialmente pela “democracia” alardeada por seus superiores sociais; de fato, até o próprio Lula era cético em relação as tais causas políticas – tal como a anistia para presos políticos – defendidas por estudantes e pela classe média com ensino superior. Lula enxergava essas causas inicialmente como uma distração da determinada luta pelos interesses materiais dos trabalhadores e pela liberdade de ação do movimento operário.

Mas a trajetória das greves do ABC dependeu fortemente dos laços forjados com outras instituições poderosas e com interesses de classes não trabalhadoras. O aliado mais decisivo dos grevistas foi a Igreja Católica sob a liderança do arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, um progressista que foi um crítico corajoso dos abusos da ditadura. Antes da greve de 1979, sindicalistas como Lula eram abertamente céticos em relação a pessoas de fora, incluindo a Igreja Católica do ABC, se intrometendo nos assuntos dos trabalhadores. Tal ceticismo se originava do julgamento negativo dos sindicalistas sobre o papel que os estudantes de esquerda e o clero tinham desempenhado em 1968-1970. Mas essa suspeita começou a diminuir durante a greve de 1979, culminando na missa no Primeiro de Maio, assistida por 40 mil pessoas. A Igreja viria a assumir um papel ainda mais central durante a greve do ano seguinte.

Quando 70 mil metalúrgicos se reuniram na Vila Euclides no dia 30 de março de 1980, para afirmar sua decisão de entrar de greve indefinidamente, o bispo do ABC Cláudio Hummes prometeu todos os recursos da diocese para apoiar a causa dos grevistas e levou a multidão a rezar o “Pai Nosso”. Durante a greve, paróquias locais serviram como núcleo de bairro para os trabalhadores manterem contato uns com os outros. A igreja do centro se tornou o local para reuniões sindicais regulares e mobilizações enormes – a maior, no Primeiro de Maio, contou com a presença de bem mais de 100 mil pessoas – enquanto a sede da greve foi transferida para a porta vizinha da igreja, depois que o governo interveio no sindicato. Os grevistas seriam apoiados por Frei Betto, um dominicano ligado à Teologia da Libertação e futuro fundador do PT, que se mudou para São Bernardo no início de 1980 e se tornaria um amigo próximo de Lula e de Marisa, vivendo com a família durante a greve. Quando Lula foi levado a enfrentar acusações sob a Lei de Segurança Nacional, Frei Betto foi quem chamou o arcebispo Arns para alertá-lo, dado o medo de que algo pudesse acontecer a Lula sob custódia.

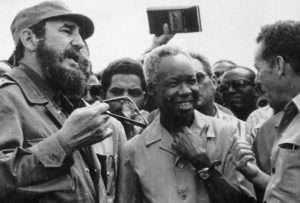

O bispo Hummes usou seu discurso na manifestação do 30 de março para colocar a luta do ABC dentro de um contexto latino-americano mais amplo de luta contra ditaduras assassinas; menos de seis dias antes, ele comentou, o arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, tinha sido morto a tiros por assassinos de direita na catedral da capital de sua nação (E veio a greve…, 1980). Frei Betto, em julho de 1980, acompanharia Lula, um mês depois de sair da prisão, a Manágua para celebrar a vitória da Revolução Nicaraguense, a primeira das muitas vezes que o jovem sindicalista encontraria Fidel Castro.

Agindo decisivamente, a categoria em 1980 tinha desafiadoramente se afastado da prudência. Embora a greve tivesse acabado numa inequívoca derrota, ela marcou a radicalização da consciência de dezenas de milhares de trabalhadores que tinham mantido a greve viva, apesar de todos os obstáculos, por muito mais tempo do que qualquer pessoa tinha imaginado. Com Lula e outros dirigentes sindicais importantes na cadeia, eram esses militantes – assessorados por pessoas da igreja e outros apoiadores locais – que conduziam escaramuças armadas nos bairros. Algo novo tinha nascido para essas dezenas de milhares de militantes que viram seu líder, Lula, emergir como um ícone universalmente reconhecido da oposição ao domínio militar. A fama dele viria a um preço, como ele disse para um entrevistador em 1979; como pai de família, ele lamentou a perda de tranquilidade e de privacidade pessoal. Porém ele se maravilhava com o fato dessa fama sinalizar uma reversão da tendência passada de se enxergar os dirigentes operários como “subversivos ou corruptos”. Agora o sindicalismo estava sendo discutido pela burguesia em festas com coquetéis e entre trabalhadores na lanchonete da esquina.

Em 1980, quando Lula foi deposto do sindicato no qual ele se destacou, a participação em greves tinha alcançado milhões nacionalmente, e o carismático Lula personificava o Novo Sindicalismo combativo de orientação popular que emergiria como a corrente predominante no movimento operário do Brasil. Além de ajudar a constituir o carisma de Lula, essas greves deslocaram o equilíbrio de poder no cerne da economia industrial do Brasil. As greves do ABC eram análogas às greves militantes massivas nos Estados Unidos da década de 1930 que finalmente derrotaram a oposição de patrões e do governo à sindicalização da indústria básica. Dirigentes sindicais brasileiros honestos sempre souberam que, se não fossem capazes de mobilizar os trabalhadores, seu potencial de poder e sua influência real seriam obstruídos por aqueles que escreviam as leis e mandavam na polícia. De Andreotti a Lula, esses dirigentes buscavam libertar as relações trabalhistas do entulho autoritário que alimentava diretorias burocratizadas, deixando os trabalhadores à mercê do capital e do Estado. Como seus antecessores, Lula percebeu junto de seus companheiros que “não havia como fazer um genuíno movimento sindical sem arrancar aos patrões o reconhecimento de sua presença como algo indispensável […] Só sairiam […] da posição marginal em que se encontravam se, junto consigo, os trabalhadores se levantassem”.

Depois de 1980, o Novo Sindicalismo militante conquistaria organizações de operários e do setor de serviços e finalmente encerraria, depois de conflitos titânicos, o domínio absoluto dos patrões e das intervenções pesadas do governo nas relações industriais e trabalhistas. Com o início da crise de endividamento do Brasil em 1982, o país embarcou em uma década perdida sem crescimento econômico significativo e com instabilidade econômica severa: a inflação atingiu uma taxa anual de 1.038% em 1988, crescendo para 1.783% em 1989. Ao mesmo tempo, o país lutava para concluir a transição do regime militar; a Constituição de 1988, apelidada de “constituição cidadã”, finalmente garantia a autonomia sindical e aprimorava direitos coletivos e individuais.

Durante os turbulentos anos 1980, os sindicatos recém-dinamizados se provaram capazes de conduzir greves gerais verdadeiramente nacionais pela primeira vez na história do Brasil. Um número estimado entre 2 e 3 milhões de trabalhadores e funcionários participaram na greve geral ocorrida em 1983, o mesmo ano no qual a instituição emblemática do Novo Sindicalismo, a CUT, foi fundada. Dez milhões participaram em ambas as greves de 1986 e 1987. No primeiro dia da greve geral de 1989, a participação atingiu 22 milhões – um surpreendente 37% da força de trabalho assalariada urbana. Dez milhões ainda continuaram fora do trabalho no segundo dia da greve. Como indicam esses números, os sindicatos tinham tido sucesso ao exigir o reconhecimento de sua força na esfera das relações de trabalho nos anos 1980, estabelecendo as bases para obter reconhecimento no campo político em 1988-1989.

“O PT é uma coisa muito prática”

Além de ser cauteloso com pessoas externas, Lula desde cedo também era cético em relação a políticos e partidos políticos que participavam da pantomima política da ditadura, quando não explicitamente contrário a eles. De fato, o próprio espírito das greves do ABC tinha sido contrário a tais políticos. Claro que Lula e seus antecessores apoiavam candidatos políticos – incluindo Quércia em 1974 e o futuro presidente FHC em 1978 – e às vezes recebiam ajuda de políticos simpatizantes como Costa, mas no geral consideravam o que se chamava de “classe política” tanto refratária a ouvir o povo quanto movida por interesses individualistas. Isso refletia o fato de que mesmo o partido de “oposição”, o MDB, era um aliado duvidoso dada a tendência dos políticos individuais de trocar de partidos para obter vantagens pessoais.

Além disso, nenhuma formação partidária existente – apesar de promessas nos anos eleitorais e de decisões no papel – abraçava sinceramente as demandas, prioridades e visões do sindicalismo; o jogo real da política e o exercício do poder era visto pelos sindicalistas como algo monopolizado por uma elite com educação superior. No rastro das greves do ABC, uma infinidade de partidos de esquerda clandestinos se formou no Brasil. Entretanto, mesmo o mais forte destes, o PCB, não era de fato uma máquina política com uma base massiva. As insurgências operárias em ebulição, por outro lado, tinham gerado uma geração inteiramente nova de dirigentes, com ambições intensificadas e novas demandas, que sentia a necessidade de um instrumento político diretamente sob seu controle para agir além da esfera das relações trabalhistas. Como relembra Betão, foi durante a greve de 1979 que Lula começou, em pequenas reuniões sindicais, a sugerir que “nós temos que ter um partido político”, embora ele reconhecesse que a maioria não queria ouvir falar disso. “O sindicato não muda a sociedade”, ele explicava; eles precisavam de um partido político para parar de apoiar políticos que não priorizavam as demandas do sindicato. Tentando desmistificar a política naquelas discussões iniciais, Lula explicaria pacientemente que até uma mãe e pai, sem saberem, estão fazendo política quando lidam com um filho querendo doce ou dinheiro.

O movimento de criação do Partido dos Trabalhadores, como um braço político do Novo Sindicalismo, começou em 1979 e foi completado em 1980, com um papel proeminente sendo desempenhado por Lula e por outros dirigentes sindicais aliados. Em agosto de 1980 Lula deu uma perspectiva das motivações por trás da criação do partido. “O PT é uma coisa muito prática […] Estamos precisando de um instrumento, uma ferramenta, para abrir espaço pra participação política do trabalhador. E o PT é isso!” Já que os trabalhadores sabiam das suas próprias necessidades e aspirações melhor que ninguém, eles tinham “direito e o dever de atuar politicamente”, para não deixar a política “nas mãos dos poderosos […] Temos que nos organizar”, Lula exortou, “no sindicato [e] também no nosso Partido”.

O PT foi tanto um fruto quanto um agente importante no processo mais profundo e duradouro de democratização até hoje visto na história do Brasil, no qual Lula desempenharia um papel especialmente proeminente durante o movimento das Diretas-Já em 1984. Depois do ceticismo inicial com a viabilidade do partido como uma força política nacional, o PT se tornou um lugar de convergência para uma gama ampla de forças na esquerda. O partido progressivamente incorporava indivíduos e até grupos de orientações ideológicas diversas que começaram a reverter a fragmentação da esquerda que tinha começado em 1962 com a criação do maoísta PCdoB e com a AP, dominada por estudantes católicos, e que se intensificou depois que o golpe militar enfraqueceu a hegemonia do PCB.

Os anos 1970 tinham sido marcados por conflitos polarizadores entre os militares e a sociedade civil, que tinham precipitado a ascensão de movimentos sociais antissistema massivos – envolvidos nas lutas por moradia, contra o aumento do custo de vida e pelos direitos das mulheres, dos negros e dos gays. Muitos desses movimentos estavam ligados organicamente ou em espírito à “igreja popular” e à Teologia de Libertação, que perdia espaço nos anos 1980 à medida que a Igreja Católica tendia cada vez mais para a direita internacionalmente. O PT ocupava a extrema esquerda no espectro político no processo que levou à restauração dos governos civis eleitos a partir de 1985 e nos seus desdobramentos. O partido seria a casa natural tanto para aqueles que buscavam a ruptura sociopolítica radical com o passado do país quanto para os que rejeitavam a transição gradual de cima para baixo do domínio das elites militares para as civis que marcou a volta à “democracia” em 1985.

Em sua fundação, o PT rejeitava todos os modelos de esquerda estabelecidos, incluindo o vanguardismo revolucionário e a social-democracia de estilo europeu, e o socialismo que ele adotou como objetivo em 1981, conforme diziam seus militantes, seria definido pelas massas em luta. Como o sindicato de São Bernardo sob a liderança de Lula, o PT seria um espaço eminentemente plural, abrigando sindicalistas militantes de base, revolucionários marxistas-leninistas, praticantes da Teologia da Libertação, social-democratas, reformistas sociais do estilo do New Deal e até liberais clássicos com uma consciência social. Porém essa “impressionante – e provavelmente instável – identidade ideológica” (como descreveu o petista marxista Emir Sader em 1987) permitiu que o PT prosperasse como um espaço de convergência que tolerava diferenças enquanto suas dinâmicas internas eram movidas pela competição por influência entre suas variadas correntes organizadas. Lula resumiu bem sua abordagem como membro mais destacado do PT ao falar em uma reunião de militantes de esquerda em 1996 em El Salvador:

“Devemos dar muito menos importância às nossas diferenças ideológicas e colocar uma ênfase muito maior na unidade de ação. Devemos abandonar o espírito sectário que com tanta frequência tem nos dominado e dividido. Isso significa acabar com a arrogância que tem caracterizado a esquerda.”

Porém, apesar da pluralidade de vozes no PT e de sua política participativa de baixo para cima, não seria inteiramente falso dizer que o PT foi fundado sobre um evento, uma personalidade e uma imagem. Manter essa confluência heterodoxa de forças, tendências e ideologias dependia de forjar laços de pertencimento coletivo, uma história comum e uma identidade partidária, quando não um projeto, petista. Embora geralmente ignorados em função da ortodoxia de esquerda, esses laços, e as forças do partido, jazem em seu líder. Como disse eloquentemente um sociólogo em 2014 (Rudá Ricci), Lula governou pelos anos 1980 o “mecanismo de legitimação” de “mobilismo” usando “a força das ruas como elemento de imposição de valores e demandas” demonstrando, assim, que era “possível ser poder mesmo não sendo governo”. Tal mobilização perpassando ideologias e apoios eleitorais diferentes foi facilitada pela habilidade marcante de Lula de ligar um projeto tão nitidamente de esquerda ao trabalhador, à classe média baixa e ao povão por meio de “identidade e empatia”.

Tendo consolidado sua hegemonia na esquerda, o apelo amplo de Lula e seu comportamento não conflitivo viriam eventualmente a tornar possíveis alianças eleitorais relativamente estáveis entre os partidos da esquerda brasileira, assim como com movimentos sociais que se abstinham de filiação política explícita. Em 1989, a aliança partidária que apoiava Lula chegou a incluir os grupos comunistas que há muito tempo operavam na órbita do antigo MDB, o partido de oposição legalmente permitido pelo regime militar e reconstituído sob poder civil como o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Essa unidade crescente entre partidos na esquerda ajudava a superar parcialmente as brechas que tinham levado a embates particularmente acentuados durante a administração do presidente José Sarney (1985-1989), um antigo aliado civil dos militares que sucedeu Tancredo Neves, indiretamente eleito, depois de sua morte; Sarney era apoiado pelo PCB e pelo PCdoB, enquanto o PT se opunha a ele vigorosamente. Como ele tinha feito enquanto dirigente sindical, Lula trabalhou para forjar alianças visando unir os militantes de esquerda organizados em uma frente ampla durante suas campanhas de 1989 em diante. Como um líder com reconhecimento nacional, Lula parecia personificar os sentimentos antiditatoriais das mobilizações de massa cada vez mais visíveis, marcadas por um desejo por participação e pelo fim da tutela da elite.

A Nova República e a eleição presidencial de 1989

Isso deixou Lula e seu partido em uma boa posição quando ocorreu a primeira eleição presidencial direta do Brasil desde 1960, na qual 70% do eleitorado nunca tinha votado para o cargo principal num sistema político que tradicionalmente tinha sido fortemente presidencialista. O número de eleitores registrados e o comparecimento eleitoral dispararam em 1989 numa eleição “descasada” até hoje singular, ou seja, sem disputa para qualquer outro cargo. Partindo de 61,8 milhões em 1985 e 69,3 milhões em 1986, o número de eleitores registrados chegou a 82 milhões (de uma população de 150 milhões) em 1989, um crescimento acentuado comparado com os apenas 15 milhões (de uma população de 70 milhões) registrados em 1960. Quando os brasileiros votaram em 15 de novembro (o centenário da proclamação da República), um número impressionante de 72,3 milhões compareceram às urnas.

A eleição de 1989 também se destacou como a primeira disputa nacional sob novas regras, exigindo um segundo turno para cargos executivos se nenhum dos dois candidatos mais votados obtivessem uma maioria simples dos votos. O resultado foi uma eleição presidencial imprevisível na qual os partidos políticos estabelecidos, que em sua maioria controlavam os legislativos e executivos nacionais, estaduais e locais, não conseguiram gerar um único candidato viável. O ambiente eleitoral no primeiro turno, como escreveu Margaret Keck em 1992 em seu primeiro livro sobre o PT, favorecia aqueles “vistos como os outsiders mais viáveis”. A “performance eleitoral desastrosa” do então presidente Sarney, o candidato do PMDB, maior partido do país, mostrava “o grau em que o eleitorado tinha votado contra o status quo”. Lula, um deputado federal socialista com um único mandato, derrotou por pouco Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, um político de oposição bem conhecido, chegando no segundo turno.

Defensor da herança trabalhista de Getúlio Vargas, Brizola era o único candidato em 1989 que tinha sido uma figura política de proeminência nacional antes de 1964, um ousado trabalhista de esquerda que conseguiu ser eleito como governador do Rio Grande do Sul e deputado federal do estado da Guanabara. Frustrado por ser derrotado por um político novato, Brizola sugeriu timidamente numa conversa particular com Lula que eles dois saíssem da competição e apoiassem um terceiro candidato no segundo turno; embora fosse novato, Lula não era de forma alguma tão ingênuo. O discurso em que Brizola declarou seu apoio a Lula, ficou famosa por dotá-lo de um novo apelido: “Não seria fascinante fazer esta elite engolir o Lula, esse sapo barbudo?” A influência poderosa de Brizola entre seus eleitores seria demonstrada quando a totalidade dos votos populares – centrados nos dois estados sobre os quais ele tinha influência – foram para Lula no segundo turno, iniciando a maratona que levaria o candidato do PT à presidência em 2002.

Isso também lançaria, como muitos cientistas políticos brasileiros e estadunidenses já observaram, uma campanha de segundo turno singular, já que ela “colocou em disputa dois candidatos com carreiras bastante singulares”. Lula, uma figura marginal sem status, riqueza ou educação, enfrentaria o mais votado do primeiro turno, Fernando Collor de Mello, um antigo prefeito, deputado e governador (servindo um mandato em cada caso) de 40 anos de idade, do pequeno estado de Alagoas (representando apenas 1% da economia e da população nacional). Embora com educação formal, rico e bem conectado, ele era “um político desconhecido da periferia da política brasileira”. Juntos suas candidaturas pareciam “gerar um paradoxo”: Collor, “vitorioso, não tinha nenhuma base partidária ou apoio articulado na sociedade civil”, enquanto Lula, “o derrotado, se ancorava em um partido político – o PT – com um perfil programático-ideológico relativamente claro e caracterizado por vínculos relativamente fortes como movimentos sociais” (Maria D´Alva Kinzo, The 1989 Presidential Election: Electoral Behaviour in a Brazilian City).

Apoiado por uma coligação do PT com partidos comunistas e socialistas, Lula começou o movimentado segundo turno com 17,2% do eleitorado do primeiro turno, mas acabaria chegando ao surpreendente índice de 47% dos votos nacionais válidos (uma boa parte dos quais seria mantido nas suas duas próximas disputas para a presidência). Enquanto Lula conquistava terreno, o seu adversário passava para ataques explicitamente anticomunistas, que tinha evitado anteriormente quando concorria como um candidato de centro-esquerda. Collor atacou Lula pelo seu “esquerdismo perigoso” e pelos seus supostos planos de confiscar a propriedade privada. Tais ataques parecem dar crédito a narrativas acadêmicas retrospectivas da eleição como um episódio no cenário global de deslocamento para o neoliberalismo em um mundo à mercê das visões de Ronald Reagan e de Margaret Thatcher. Porém, tais relatos, como observou Emir Sader e o jornalista estadunidense de esquerda Ken Silverstein (no livro “Without Fear of Being Happy: Lula, the Workers Party and Brazil”), esquecem que o “livre mercado” ou discurso neoliberal nunca foi “o foco central da campanha de Collor”, mesmo que o advento da política neoliberal tenha sido o impacto substantivo de seu pouco tempo no cargo. Na verdade, a nota mais poderosamente neoliberal na eleição de 1989 foi emitida pelo candidato presidencial do partido de FHC, Mário Covas, que em um discurso no Senado em 28 de junho dizia que o Brasil precisava, além de “um choque fiscal, um choque de capitalismo, um choque de livre iniciativa, sujeita a riscos e não apenas a prêmios” – embora até Covas tenha trocado rapidamente essa mensagem por um anódino “choque moral” durante a campanha, provavelmente em parte por causa de sua própria trajetória passada ligada à esquerda e da de alguns outros líderes de seu partido.

É mais correto afirmar, como fez Keck, que Collor avançou não propagando o neoliberalismo mas sim se colocando – assim como fizeram Lula e Brizola – “como um oponente implacável” do governo Sarney. Com “credenciais impecáveis do establishment”, Collor, não obstante, prometeu “arrancar pela raiz a corrupção e a incompetência nos escalões superiores” e apontou para os “marajás”, os funcionários e servidores civis pagos em excesso que estavam “cínica e sistematicamente fraudando o país”. Essa mensagem anticorrupção aparentemente irrestrita – um tema tradicional da União Democrática Nacional antigetulista antes de 1964 – contrastava com a pressão que Lula enfrentou durante a dura campanha de segundo turno, quando ele precisava mudar sua imagem de radical perigoso.

Desde as greves do ABC Lula tinha sido retratado como um guerreiro corajoso e destemido, o homem bravo que recusava frontalmente o regime militar e encarnava a fúria que se seguiu enquanto o Brasil recém democratizado era assolado pela hiperinflação, pelo desemprego e pela paralisia política. Essa reputação intransigente permitiu que Lula passasse Brizola, que também sofria com suas associações passadas, mas agora trabalhava contra Lula em uma disputa contra um adversário enérgico, bem financiado e apoiado pela mídia que combinava a retórica de direita com uma postura de oposição extravagante. No primeiro debate, Collor ainda mais confiante, com seu apoio crescendo, chegou a buscar apoio dentre aqueles inclinados a votar em Lula ao criticar seu adversário como antiético por causa das alianças que estava buscando com políticos “tradicionais” que os dois tinham derrotado no primeiro turno.

Como um petista mineiro afirmou retrospectivamente, “éramos de Woodstock enquanto o inimigo vinha de Chicago”. Essa combinação hábil de meio e mensagem permitia que Collor, um “ilusionista formidável”, construísse um “apelo populista direto, anti-corrupção e anti-institucional” que, como observou Keck, era “particularmente efetivo entre os segmentos mais pobres e menos educados da população”. Como comentaram Leslie Bethell e Jairo Nicolau, a “elite política e econômica” apoiou Collor, “um político relativamente desconhecido […] sem apoio de nenhum partido significativo”, por que ela não tinha um candidato viável próprio. Mas Collor venceu, eles destacam, por causa de seu apoio entre “os setores mais pobres da sociedade brasileira nos chamados grotões”, que Lula se mostrou “incapaz de atrair” – uma análise comum a muitos acadêmicos, seja lá quais suas visões ou afinidades políticas. No fim, Collor venceu com 53% dos votos totais, tornando-se o primeiro presidente brasileiro democraticamente eleito no sentido mais amplo.

Embora a classe média e a elite brasileira estivessem aliviadas pela derrota de Lula, a vitória de Collor não obstante confundiu muitos brasileiros de educação superior, e não apenas porque ele foi tirado do cargo por corrupção em 1992. A preocupação mais geral era com o fato dele se apresentar como um candidato antissistêmico, com uma antiética e demagógica, que parecia alcançar os brasileiros mais pobres e com menos educação, incluindo muitos analfabetos que tinham obtido o direito ao voto recentemente. Essas preocupações podem ser agrupadas sob o duradouro medo do “populismo” ou do “personalismo” no mundo eleitoral brasileiro. Um brasilianista estadunidense, por exemplo, descreveu os ataques de TV “brilhantemente orquestrados” de Collor como “particularmente influentes entre 50 a 70% do eleitorado […] que eram insuficientemente informados para tomar ‘decisões de voto racionais’”.

Essa irracionalidade sempre foi uma obsessão entre os letrados em todas as faixas do espectro político. No capítulo 10 ouvimos a mesma visão ser expressa pelo antigo presidente militar Ernesto Geisel, mas ecos de visões tão profundamente elitistas podiam ser escutados em 1989 na voz de alguns petistas frustrados quando eles lamentaram a ignorância e a falta de consciência que levou os eleitores a caírem na lábia de Collor. Isso se ajustava à visão entre observadores do Atlântico Norte de que Lula e o PT, mesmo inovadores e intrigantes, acabariam falhando nacionalmente devido a deficiências dos brasileiros pobres e que vivem no campo, que “não são nem sindicalizados nem membros de organizações sociais e […] votaram mais pesadamente no candidato de centro-direita Collor do que em Lula”, atormentados como eram pela “renovada – não meramente residual – força de um clientelismo cooptador e da tutela populista”.

Essa crítica populista se expressava na geografia do Brasil, com a ênfase do PT na militância de base (basismo), tornando-o uma expressão característica do Brasil moderno e organizado que só existia no Sudeste e no Sul altamente desenvolvidos do país. Isso supostamente explica por que o fraco desempenho eleitoral do PT nos seus primeiros dez anos era restrito quase exclusivamente ao seu local de nascimento, a São Paulo urbana, que tinha gerado quase três quartos do total da baixa votação do PT em sua decepcionante primeira incursão eleitoral em 1982; no Nordeste naquele ano, por outro lado, os candidatos do PT receberam, no máximo, menos de 0,7% dos votos. Em 1988, pesquisas de boca de urna indicavam que apenas 5% dos eleitores em Salvador, Bahia, e Recife, Pernambuco – as duas maiores cidades do Nordeste – preferiam o PT, que tinha ainda menos apoio nas áreas rurais e nas pequenas cidades da região. Até 1990, o número de deputados estaduais e federais do PT no Nordeste podia ser contado nos dedos das mãos. Essa distribuição geográfica era um problema sério para o PT, dada “a grosseira sub-representação de São Paulo [no governo federal] combinada com a extrema super-representação de estados menores, essencialmente agrários”. Isso ajudou a manter, nas palavras de Sader e de Silverstein, “o poder nacional da elite reacionária do Norte e do Nordeste mais conservadores e escassamente povoados”. De fato, o Norte e o Nordeste tinham sido o baluarte eleitoral do regime eleitoral combatido por Lula, pelo PT e pela oposição mais ampla, que estava centrada nos polos industrializados urbanos como São Paulo e o ABC.

Em retrospecto, essas análises revelam o pouco interesse nos milhões de pessoas que de fato estavam votando. Em vez disso elas revelam – como escreveu o decano dos sociólogos políticos brasileiros, Gláucio Soares – um persistente “iluminismo elitista” entre as pessoas com ensino superior no Brasil, por meio do qual, ao lidar com resultados eleitorais adversos, “a ‘culpa’ é jogada sobre os ombros dos menos educados, que também são os mais pobres: eles não saberiam votar”. Como o primeiro sociólogo a estudar as dinâmicas eleitorais durante o intervalo democrático, Soares enfatizou que o iluminismo elitista fala às velhas ansiedades das elites letradas sobre a capacidade de exercício da cidadania por parte da população brasileira. Enquanto “a direita reage obstaculizando o voto dos mais pobres”, Soares escreve, “a esquerda se desesperava com os mais pobres porque eles não votavam como ela queria”; como resultado, “muitos, privadamente, admitiam que os menos educados (leia-se mais pobres) não sabiam votar ou deixavam-se enganar”. Implícita no “argumento dos que supervalorizam o personalismo”, Soares escreve (em “A democracia interrompida”, de 2001), está a suposição de que:

“Somente o ‘povo’ é suscetível à liderança carismática, à ‘demagogia’, ou à ‘manipulação burguesa’. A classe média, as elites e certamente os intelectuais estariam protegidos por uma vacina antidemagógica propiciada pela sua situação de classe, pela sua educação ou pelo saber superior. Até os que defendem a existência de uma forma extrema de determinismo social [marxismo] – que, aliás, nunca foi empiricamente demonstrado – abrem uma cláusula de exceção para si próprios.”

Tal iluminismo elitista não compreende a essência da política como um esforço por meio dos quais dirigentes aprendem sobre as correntes de consciência de massa e se engajam com elas em toda sua diversidade, localizadas como estão em certos locais em certas épocas e potencialmente sujeitas à mudança. As abstrações analíticas frequentemente utilizadas para compreender a política – “carisma”, “partidos programáticos”, “sociedade civil” – distanciam os acadêmicos das ações específicas de militantes talentosos, em busca de liderança, à medida que lutam para aprender como mobilizar os votos. Esses diagnósticos da eleição de 1989, portanto, não levam em consideração o processo pelo qual intelectuais, fossem de origem na classe trabalhadora como Lula, fossem produtos da USP, estavam aprendendo por meio do seu engajamento partidário intenso tanto com os movimentos sociais quanto com a política eleitoral. Pela sua própria natureza, uma campanha eleitoral grande é na verdade um movimento social; até mesmo sua duração relativamente curta não a distingue de movimentos sociais e de episódios de protesto que emergem, prosperam e se dissipam ao menos que eles adquiram uma fonte estável de financiamento, nesse caso se tornando instituições, não movimentos.

Foi esse tipo de aprendizado que Lula e outros membros do PT demonstraram na preparação e nos desdobramentos da eleição de 1989. Por exemplo, em uma entrevista de 1988 até agora negligenciada, realizada em algum momento entre 23 de março e julho de 1988 por três intelectuais (Francisco Weffort, Regis Andrade e José Moisés, publicada no livro “Visões da transição”), dois dos quais eram petistas na época, Lula condenou a Assembleia Nacional Constituinte, da qual ele estava participando como deputado federal, encarregada de criar novas instituições e a estrutura formal de direitos constitucionais para substituir a constituição unilateral imposta pelo Exército em 1967: “O povo que está de fora não tem o menor noção do que se passa lá, e as pessoas querem que a gente acredite naquilo”. (Os resultados da deliberação da assembleia ficariam tão longe de atender às demandas da esquerda radical que os deputados do PT votaram contra a aprovação do documento final e chegaram a debater se o assinariam ou não).

Em 1988, Lula estava fortemente impressionado pelo quanto os brasileiros estavam “tão descrentes de tudo”, uma impressão originada em seus contatos com os eleitores distantes de Brasília; “não tem fé em absolutamente nada. Não acredita em político, não acredita em partido, não estão acreditando mais em time de futebol, […] um negócio realmente assustador”. Como um experiente grevista, ele mencionou um piquete recente de professores e de funcionários públicos em Porto Alegre onde ele testemunhou um “grau de revolta, um grau de descrédito” sem precedentes, motivado principalmente por um arrocho recente (gerado por meio da inflação descontrolada, não pela política econômica do governo, como no passado). Observando o cenário eleitoral do momento, Lula diagnosticou de forma profética tanto a retórica anticorrupção vazia de Collor quanto os motivos que poderiam levar o povo a votar nele. Lula reconheceu que “num processo eleitoral nem sempre a esquerda, cheia de razão, ganha”; mas diferentemente de analistas preocupados com “personalismo” ou “populismo”, Lula insistiu que uma derrota da esquerda não significava que o povo era ingênuo mas sim que nós ainda não o convencemos “que as nossas ideias são mais justas e legítimas”. Ademais, ele reconheceu que se uma pessoa de direita ganhasse uma eleição direta, ela poderia, não obstante, assistir à politização do povo: um “candidato de direita indicado pelo povo tem publicamente que assumir alguns compromissos, e por isso ficará mais vulnerável à cobrança”.

O engajamento do Lula com o povo se baseava em sua crença absoluta de que o povo poderia ser educado politicamente, como ele foi. Isso também explica por que ele considerava o socialismo uma questão mais prática do que teórica, dada como a política socialista exige que um indivíduo “precisa levar em consideração a reação das pessoas”, o que impõe limites. “Como a gente não pode ficar parado no tempo e ficar esperando o socialismo acontecer”, ele comentou, “nem tampouco a gente pode apostar na miséria como forma de fazer o povo se revoltar e fazer o socialismo. Nós temos que ir apresentando soluções que deem chance ao povo de ir acreditando em nós, que vão dando chance para o povo ir trabalhando, que vão dando chance ao povo de morar […] [e] ir conquistando degraus e degraus”. “É por isso que não tenho medo”, Lula enfatizou anteriormente na entrevista. Isso ajuda a explicar como Lula e muitos dos outros dirigentes do PT lidaram com sua derrota em 1989, depois de terem chegado tão perto. Como escreveu Wladimir Pomar, coordenador de campanha de Lula, em um balanço oficial da eleição, a campanha tinha considerado Collor uma “simples marionete de Rede Globo, e desprezamos também a necessidade de analisar com mais acuidade os grupos que o sustentavam […] Collor não tinha hegemonia sobre os partidos e articulações políticas […] mas possuía a hegemonia fundamental sobre os valores comuns da ampla massa” do povo. Pomar também alertou que “o sentimento religioso do nosso povo, de seu sentimento nacional expresso em nossa bandeira”, nunca deve ser subestimado pelo PT.

Da mesma forma, Lula conclamou o PT a reconhecer que “o simbolismo da imagem, [que] muitas vezes cala mais fundo”, foi articulado muito bem pela campanha de Collor. O PT, ele insistiu, realizou sua campanha “a partir da cabeça do pessoal politizado”, o que impediu que o partido reagisse prontamente aos golpes baixos – como acusações de que o PT ameaçava os não católicos – porque o partido não reconheceu que tais acusações poderiam ser levadas a sério por aqueles “na faixa menos politizada”. Esse intelectualismo, ele prosseguiu, explicava por que “a gente não conseguiu ter uma linguagem para este setor mais vulnerável da sociedade”. Como sugeriu Wladimir Pomar em seu balanço agudo da campanha (o livro “Quase lá: Lula, o susto das elites”, de 1991), Collor “utilizou uma retórica populista que soou radical”, enquanto os petistas foram surpreendentemente “tímidos e elitistas”. “É impressionante”, até paradoxal, Pomar prosseguiu, que “o espírito de vingança dos pobres contra os ricos transpire mais […] justamente naqueles que votaram” em Collor.

Nessa análise franca de suas próprias falhas, Lula e seus companheiros nunca culparam aqueles que não votaram nele por falta de razão ou de educação. Em vez disso, a distinção essencial que Lula e os dirigentes do PT utilizaram era entre aqueles já politizados e a esmagadora maioria ainda não politizada e que precisava ser alcançada. Collor tinha jogado “com o imaginário despolitizado” das “camadas de baixa renda, sem instrução, desempregadas ou semi-empregadas, socialmente desorganizadas, assim como as classes médias baixas, todas moradores nas periferias dos centros urbanos e nas pequenas cidades do interior, englobando mais de 70% do eleitorado brasileiro”. Os integrantes desse grupo procuravam “um herói que encarnasse a oposição a tudo que a irritava: marajás, funcionários públicos, Sarney, ‘classe política,’ partidos, ricos, elites”, observa Pomar. Assim, Lula comentou em fevereiro de 1990 que embora sua candidatura tivesse recebido apoio amplo dentre setores da classe média, funcionários públicos, intelectuais e sindicalistas, o partido agora precisava “ir diretamente a esse pessoal menos favorecido […] atingir o segmento da sociedade que ganha salário mínimo, […] [e] ir para a periferia, onde estão milhões de pessoas que se deixam seduzir pela promessa fácil de casa e comida”.

Aqui jazia o desafio central que Lula e seu partido enfrentariam nas duas décadas subsequentes – enfrentando considerável resistência interna dentro do PT. A “cultura principista” do PT tinha sempre desconsiderado a lógica mais profunda por trás da disposição de Lula de falar com todos, incluindo com industriais: “Quando uma pessoa dessas me procura, ela pode até estar querendo me enganar. Mas se eu não tiver pelo menos aberto para conversar com esse cidadão, até para obter informações úteis para nós, não estou fazendo política. Eu me tranco no meu mundo, passo a ser dono da verdade absoluta e ninguém mais presta” (Lula na entrevista em “Visões da transição”). “A grandeza da política”, observou Lula em uma entrevista de 1990, é aprender “a administrar problemas, a viver com os seus adversários e viver com a adversidade” para assim focar no desafio principal: “que nós vivemos num país tão miserável, que as necessidades do povo são tão grandes que o povo quer resultados imediatos” (Lula em entrevista para Sader e Silverstein, em 1990).

Esse entendimento da política também explica as escolhas retóricas feitas por Lula durante a eleição de 1989. Em uma entrevista de rádio, o candidato do PT desviou de perguntas abstratas e explicou: “Eu nunca gostei da nomenclatura capitalismo selvagem… Eu sei do capitalismo que morde e o que não morde, o que é ruim e o que é bom” citando o capitalismo moderno na Europa em comparação com a atitude retrógrada dos empresários brasileiros. Em vez de “fazer o socialismo com uma administração de 5 anos”, ele enfatizou que a candidatura dele – pela primeira vez na história desse país – coloca na agenda os problemas da “dona-de-casa humilde, do trabalhador humilde, do trabalhador que vive de salário, que ganha NCz$180,00, NCz$120,00, o desempregado”. Isso porque, como ele reconhecia já em 1988, “o povo é tão carente, até de esperança, que aquele que se apresentar com um mínimo de esperança, que faça o povo sentir que pode alcançar alguma coisa, já ganha a confiança. O povo [então] começa a acreditar, e acho que a gente tem que apostar nisso”.

Essa mesma esperança perpassava a icônica canção da campanha que acompanhava as aparições de Lula em 1989 no “horário eleitoral” gratuito, atribuído para todos os candidatos sob normas promulgadas pelos militares em 1974. O publicitário da campanha, Paulo de Tarso Santos, convidou o bem conhecido compositor e letrista Hilton Acioli para produzir um jingle de campanha. Nascido no estado nordestino Rio Grande do Norte, Acioli era conhecido principalmente por suas colaborações no fim dos anos 1960 com Geraldo Vandré, o Bob Dylan brasileiro do ano rebelde de 1968, cujo hino antimilitar “Para não dizer que não falei das flores” afirmava a crença nas “flores vencendo o canhão”. Acioli produziu uma música – gravada por três gigantes da música popular brasileira, Chico Buarque, Djavan e Gilberto Gil – cujo título memorável se tornou o slogan de fato da campanha de Lula no segundo turno: “Sem medo de ser feliz”.

Esse slogan enigmático associava-se a uma melodia contagiante com palavras que projetavam ousadamente uma esperança infinita em uma eleição esperada desde 1960 por tantas pessoas e um candidato em quem podiam acreditar 15 Inabalavelmente positiva, a música foi cantada coletivamente por centenas de milhares em 1989 – e nas duas campanhas presidenciais seguintes de Lula – e criou associações indeléveis que continuam a ser invocadas até hoje. Quando lhe pediram para explicar o significado do slogan em agosto de 1990, Lula observou que

“as pessoas têm medo de ser felizes […] de acreditar no novo de tentar coisas que não foram testadas. E nós não vamos avançar sem vontade política, sem audácia, sem atrevimento. Eu espero que o slogan leve o povo a lutar pela sua própria felicidade”

Foi uma marcha longa por meio de instituições e eleições ao longo dos 13 anos seguintes, incluindo outras duas derrotas, antes de Lula e seu partido finalmente conquistarem a presidência.

Sobre os autores

é professor de História na Duke University e North Carolina University.